クロスバイクをドロップハンドル化するメリットと費用徹底解説

クロスバイクをドロップハンドルに交換したいと考えている方も多いのではないでしょうか。ドロップハンドルカスタムによって、クロスバイクの走行性能を大きく向上させることができます。

しかし、交換に必要な費用や、Vブレーキとの互換性問題、デメリットについても知っておく必要があります。

この記事では、クロスバイクのドロップハンドル化について詳しく解説します。おすすめのドロップハンドル製品や交換の具体的な手順、サイクルベースあさひなどの大型店での対応状況、そしてジャイアントなどの人気ブランドの特徴までご紹介します。

「ドロップハンドルはダサい」という評価もありますが、実際はどうなのか、そしてブレーキをそのままで使えるのかといった疑問にもお答えします。

クロスバイクからロードバイクのような乗り味を求める方に向けて、ドロップハンドル化のメリットからデメリットまで、バランスよく解説していきますので、カスタムを検討している方はぜひ参考にしてください。

- クロスバイクをドロップハンドル化するメリットとデメリット

- ドロップハンドル交換に必要な費用と具体的な手順

- Vブレーキとドロップハンドルの互換性問題と解決策

- おすすめのドロップハンドルブランドと選び方のポイント

クロスバイク ドロップハンドルの基本と魅力

ドロップハンドルとは?初心者にもわかる解説

ドロップハンドルは、主にロードバイクに採用されている下向きに湾曲したハンドルバーのことです。名前の由来は、両端が下向き(ドロップ)に曲がっていることから来ています。このハンドルバーは複数の握り位置を提供し、状況に応じた乗車姿勢の選択が可能です。

ドロップハンドルには大きく分けて3つの握り位置があります。上部の平らな部分である「トップ」、ブレーキレバー付近の曲がり始めの部分である「ブラケット(またはフード)」、そして下に曲がった部分である「ドロップ」です。この複数のポジションにより、長時間のライドでも姿勢を変えながら負担を分散させることができます。

初心者にとってドロップハンドルは慣れるまで少し難しく感じるかもしれません。特に下ポジションは前傾姿勢が深くなるため、バランス感覚や操作に慣れる必要があります。しかし、慣れてくると風の抵抗を減らして効率的に走ることができ、長距離ライドの強い味方となります。

一方で、クロスバイクの標準装備はフラットハンドルであり、より直感的に操作できる設計になっています。ドロップハンドルへの交換は大きな変更となるため、メリットとデメリットをしっかり理解した上で検討することをお勧めします。

クロスバイクをドロップハンドル化するメリット

クロスバイクをドロップハンドル化する最大のメリットは、空気抵抗の軽減による速度向上です。ドロップハンドルを使用すると前傾姿勢が取りやすくなり、風の抵抗を大幅に減らすことができます。これにより特に長距離走行や平坦な道路でのスピードアップが期待できます。

また、複数の握り位置が選べることで、様々な状況に対応できる柔軟性も大きな利点です。上りでは上部を握ってリラックスした姿勢で、下りや高速走行時には下部を握って安定性を確保するなど、状況に応じた最適なポジションが取れます。これにより、長時間のライドでも疲労を軽減することが可能になります。

見た目の印象も大きく変わります。ドロップハンドル化によって、普通のクロスバイクからよりスポーティでレーシーな雰囲気に変化します。ロードバイクのようなスタイリッシュな外観を求める方にとっては魅力的な改造になるでしょう。

さらに、握力や腕の筋肉の使い方が分散されるため、長距離ライドでの手や腕の痺れや疲労を軽減できます。フラットハンドルでは一定の姿勢を維持することが多く、同じ箇所に負担がかかり続けることがありますが、ドロップハンドルではそれを避けることができます。

ただし、初めてドロップハンドルに触れる方は、操作に慣れるまで時間がかかる点を覚悟しておく必要があります。特にブレーキやシフト操作は、フラットハンドルとは大きく異なります。

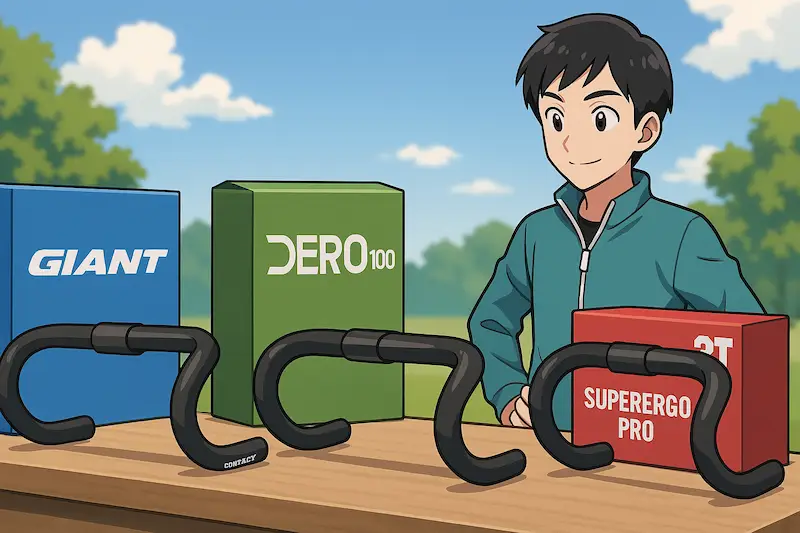

ドロップハンドル おすすめの製品とブランド

ドロップハンドルを選ぶ際は、品質と価格のバランスが取れた製品がおすすめです。初心者の方には「GIANT Contact」シリーズが適しています。

軽量でありながら耐久性に優れ、入門者でも扱いやすい設計になっています。特にContact SLは、短いリーチと浅いドロップを採用しており、ポジション変更がスムーズに行えます。

価格を重視する方には、「DEDA(デダ)」の「ZERO100」がコストパフォーマンスに優れています。アルミ素材でありながら軽量で剛性も高く、ドロップハンドル初心者にも扱いやすい形状です。また、汎用性が高いため、様々なクロスバイクに適合しやすい利点があります。

より上級者向けには、「3T」の「SUPERERGO PRO」がおすすめです。人間工学に基づいた設計で、長時間のライドでも快適性を保ちます。握る部分のカーブが手にフィットしやすく、疲労を軽減する効果があります。

ドロップハンドルの形状には大きく分けて「コンパクト」、「アナトミック」、「ラウンド」の3種類があります。

初心者には、比較的浅くコンパクトな形状のものがおすすめです。特に「コンパクト」タイプは、ドロップの深さが浅く、ブラケットからドロップへの移行がスムーズなため、ドロップポジションに不慣れな方でも使いやすいでしょう。

なお、購入前にはハンドル径が自転車のステムに適合するかを必ず確認してください。一般的には31.8mmのクランプ径が主流ですが、自転車によっては25.4mmの場合もあります。

ドロップハンドル交換に必要な費用の目安

クロスバイクをドロップハンドル化する際の費用は、使用するパーツや工賃によって大きく変動します。総額の目安としては、3万円から5万円程度が一般的です。高品質なパーツを選択すると、さらに高額になることもあります。

ドロップハンドル本体の価格は、素材や性能によって異なります。アルミ製の標準的なモデルであれば5,000円から15,000円程度、カーボン製の高性能モデルになると2万円以上することもあります。

また、STIレバー(ブレーキとシフト操作を一体化したレバー)の購入も必要で、これが最も費用がかかる部分です。エントリーモデルでも1万5千円程度、上級モデルでは3万円以上します。

さらに、ステムの交換も必要になる場合が多く、これには5,000円から1万円程度かかります。クロスバイクとロードバイクではハンドル径が異なることが多いため、クランプ径に合ったステムへの交換が必要です。

また、ブレーキシステムの変更も重要で、VブレーキからミニVブレーキやキャリパーブレーキへの変更には追加で5,000円から1万円程度かかります。

工賃については、自転車ショップによって異なりますが、概ね1万円前後が相場です。自分で作業する場合はこの費用を節約できますが、専門的な知識と工具が必要になります。特にブレーキ調整は安全に関わる重要な作業なので、自信がない場合はプロに依頼することをお勧めします。

なお、中古パーツを活用することで費用を大幅に抑えることも可能です。オークションやフリマアプリを利用すれば、半額程度で必要なパーツを揃えられることもあります。

ドロップハンドル化 あさひなど大型店の対応

サイクルベースあさひなどの大型自転車チェーン店では、クロスバイクのドロップハンドル化に対応していることが多いです。

これらの店舗では、パーツ販売から取り付け作業、調整まで一貫して行ってくれるため、初めての方でも安心して依頼できます。料金は店舗によって異なりますが、工賃のみで約1万円程度、必要なパーツも含めると3万円から5万円程度が目安です。

大型店のメリットは、豊富なパーツの在庫と経験豊かなスタッフの存在です。あさひのような全国チェーン店では、様々なメーカーのパーツを取り扱っており、自分の自転車に最適なものを選ぶことができます。

また、メーカー保証についての相談も可能で、改造による保証の影響なども事前に確認できます。

一方で、混雑時期には作業完了までに時間がかかることがあります。特に春から夏にかけてのシーズン中は予約が埋まりやすいので、余裕を持って依頼することをお勧めします。

また、大型店では標準的な作業メニューに沿ったカスタマイズが中心となるため、非常に個性的なカスタムを希望する場合は、専門店の方が対応力が高いこともあります。

予約の際には、自転車とともに防犯登録証を持参することが重要です。また、具体的にどのようなドロップハンドルにしたいか、予算はいくらまでか、などの希望を事前に伝えておくと、スムーズに話が進みます。

中には、取り付け前に簡単な試乗ができる店舗もあるので、不安な方は問い合わせてみるとよいでしょう。

なお、あさひ以外にも、イオンバイク、Yサイクル、サイクルスポットなどの大型店でも同様のサービスを提供していることが多いです。料金やサービス内容は店舗によって異なるため、複数の店舗に問い合わせて比較検討することをお勧めします。

クロスバイクのドロップハンドルへの改造方法

ドロップハンドル交換の具体的な手順

クロスバイクをドロップハンドルに交換する手順は、いくつかのステップに分けられます。まず最初に、現在のハンドルを取り外す作業から始めましょう。ブレーキレバーやシフターなどの部品を慎重に外し、グリップを取り外した後にハンドルバー自体をステムから外します。

次に、ステムの交換が必要になることがほとんどです。クロスバイクのフラットハンドルは通常25.4mmの径ですが、ドロップハンドルは31.8mmの径が一般的なため、クランプ径の合うステムへの交換が不可欠です。また、ドロップハンドルでは前傾姿勢が深くなるため、ステムを短くして距離を調整することも重要なポイントになります。

ドロップハンドルを取り付けたら、STIレバー(シフトとブレーキが一体になったレバー)を適切な位置に固定します。レバーの角度や位置はライディングスタイルによって異なりますが、一般的には平らな道を走るときにフードポジションで腕がやや曲がる程度の距離感が理想的です。ブレーキの引きしろが適切になるよう、慎重に位置調整を行いましょう。

ブレーキケーブルとシフトケーブルを接続する際は、新しいケーブルを使用することをお勧めします。古いケーブルは伸びていることが多く、正確な操作が難しくなります。また、ケーブルの経路も重要で、ハンドル操作の邪魔にならないよう適切に配線する必要があります。

最後にバーテープを巻いて完成です。バーテープは見た目だけでなく、グリップ感や衝撃吸収の役割も果たします。内側から外側に向かって巻いていくのが基本で、均等な張力を保ちながら美しく仕上げることがポイントです。

ドロップハンドルカスタムで注意すべき点

ドロップハンドルへのカスタムを行う際は、まず自転車のフレーム設計との相性を考慮する必要があります。クロスバイクのフレームはフラットハンドル用に設計されているため、ドロップハンドルに交換すると前傾姿勢が極端になりすぎることがあります。特にトップチューブが長いモデルでは、ステムを短くしても前傾がきつくなる場合があるので注意しましょう。

ブレーキシステムの互換性も重要なポイントです。クロスバイクの多くはVブレーキを採用していますが、これはドロップハンドル用のSTIレバーとは互換性がありません。その理由は、ケーブルの引き量が異なるためです。対応策としては、ミニVブレーキへの交換やキャリパーブレーキへの変更が考えられますが、フレームとの適合性を事前に確認することが大切です。

シフターについても同様の問題があります。フラットバー用シフターとSTIレバーではケーブルの引き量が異なるため、単純な置き換えができません。特にフロントディレイラーがトリプル(3枚)の場合、ロード用のダブル(2枚)STIレバーとの組み合わせで調整が複雑になります。場合によってはクランクセットごと交換する必要も出てくるでしょう。

メーカー保証についても考慮すべき点です。大規模なカスタマイズはメーカー保証の対象外となることが多いため、新車や保証期間内の自転車では慎重に判断する必要があります。特に安全に関わるパーツの改造は、経験者やプロショップに相談することをお勧めします。

最後に、カスタム後のポジション調整も重要です。ドロップハンドルは複数のポジションがあるため、それぞれのポジションで快適に乗れるようサドルの高さや前後位置も見直す必要があります。長時間乗っても疲れないポジションを見つけるには、少しずつ調整を重ねることが大切です。

ドロップハンドルのブレーキをそのままで使う方法

クロスバイクのVブレーキをそのままでドロップハンドルに対応させる方法として、「トラベルエージェント」と呼ばれるアダプターの使用が挙げられます。

このデバイスはSTIレバーとVブレーキの間に設置し、ケーブルの引き量を適切に変換してくれます。これにより、STIレバーの少ない引きでもVブレーキを十分に作動させることができるようになります。

もう一つの方法は、ドロップハンドル用でVブレーキに対応したブレーキレバーを使用することです。テクトロRL520などのモデルは、Vブレーキと互換性のあるドロップハンドルレバーとして知られています。

これらのレバーはシフター機能を備えていないため、バーエンドシフターやダウンチューブシフターなど別のシフティングシステムと組み合わせる必要があります。

バーエンドブレーキレバーも一つの選択肢です。これはドロップハンドルの端に取り付けるタイプのブレーキレバーで、通常のVブレーキと組み合わせることができます。ただし、ブレーキングのときにハンドル端を握る必要があるため、緊急時の対応が少し難しくなる点に注意が必要です。

どの方法を選ぶにしても、ブレーキの効きは安全に直結する重要な要素です。改造後は必ず空いた場所でブレーキテストを行い、十分な制動力が得られることを確認してください。特に下り坂や雨天時など、厳しい条件でのブレーキ性能も考慮することが大切です。

なお、これらの方法はあくまで妥協策であり、最も理想的なのはブレーキシステム自体をドロップハンドルに適したものに変更することです。安全性を最優先に考え、可能であればミニVブレーキやキャリパーブレーキへの交換を検討することをお勧めします。

Vブレーキとドロップハンドルの互換性問題

Vブレーキとドロップハンドル用STIレバーの間には、根本的な互換性の問題が存在します。最大の障壁は、ケーブルの引き量(プル比)の違いです。

Vブレーキはより大きなケーブル引き量を必要とするのに対し、STIレバーは比較的少ない引き量で設計されています。このため、STIレバーでVブレーキを操作すると、十分な制動力が得られないことが多いです。

この不整合を解決するためには、いくつかのアプローチがあります。一つ目は、前述のトラベルエージェントのようなプル比変換アダプターを使用する方法です。これによりケーブルの引き量が調整され、STIレバーでもVブレーキを効果的に作動させることが可能になります。

二つ目は、ミニVブレーキへの変更です。ミニVブレーキはアーム長が短く設計されており、STIレバーの引き量でも十分な制動力を発揮できます。

TRP CX8.4やテクトロRX1などのモデルは、クロスバイクからドロップハンドルへの変更時によく使われます。ただし、タイヤクリアランスがやや狭くなるため、太いタイヤを使用している場合は注意が必要です。

三つ目は、キャリパーブレーキへの変更です。この場合、フレームにキャリパーブレーキ用のマウントがあることが前提条件となります。多くのクロスバイクには適合しないため、事前に確認が必要です。

いずれの方法を選択する場合も、ブレーキの制動力は命に関わる重要な要素です。特に下り坂や雨天時など、厳しい条件でも確実に停止できるか慎重に検討してください。また、自分での対応に不安がある場合は、専門知識を持った自転車ショップに相談することを強くお勧めします。

ドロップハンドル ジャイアントの特徴と魅力

ジャイアントのドロップハンドルは、コストパフォーマンスと機能性を両立させた製品として高い評価を受けています。特に「Contact SL」シリーズは、アルミニウム合金製でありながら、適度な剛性と振動吸収性を実現しており、長時間のライドでも快適性を維持できます。さらに、エルゴノミクス(人間工学)に基づいた設計により、様々なポジションでの握りやすさに配慮されています。

もう一つの注目すべき製品ラインは「Contact SLR」シリーズです。これはカーボンコンポジット素材を採用しており、軽量性と振動吸収性に優れています。特に凹凸の多い路面での乗り心地の良さは、アルミハンドルとは一線を画すレベルです。長距離ライドや荒れた路面を走ることが多い方には、価格は高めですが検討する価値があるでしょう。

ジャイアントのドロップハンドルの特徴として、リーチとドロップの設計にも工夫が見られます。例えば、Contact SLシリーズでは比較的短いリーチと浅いドロップが採用されており、初心者でも扱いやすい形状になっています。これにより、上部から下部へのポジション移動がスムーズで、長時間のライドでも疲労を軽減できます。

さらに、ジャイアントのドロップハンドルは幅広いサイズ展開も魅力です。38cmから44cmまで2cm刻みでサイズが用意されており、自分の肩幅に合ったハンドル幅を選ぶことができます。ハンドル幅が体に合っていることは、長時間のライドでの快適性や操作性に大きく影響します。

ジャイアントの製品は世界中の様々なカテゴリーの自転車に実際に装着されているため、信頼性も高いと言えるでしょう。価格も中間帯に位置しており、初めてのドロップハンドルとしても、上級者のアップグレードとしても満足できる選択肢となっています。

ドロップハンドルのデメリットとダサいという評価

ドロップハンドルの最も大きなデメリットの一つは操作の難しさです。特に初心者にとって、ブレーキやシフト操作は慣れるまで時間がかかります。フラットハンドルでは指一本でブレーキングが可能ですが、ドロップハンドルでは握り方によって力の入れ具合が変わるため、緊急時の対応が遅れる可能性があります。

また、市街地での利便性も考慮すべき点です。信号待ちや低速走行時には、フラットハンドルの方が安定感があり、周囲の状況も把握しやすくなります。ドロップハンドルは前傾姿勢が基本となるため、特に混雑した道や急な進路変更が必要な場面では不利になることがあります。

見た目については「ダサい」という評価がある理由は主に二つあります。一つ目は、クロスバイクのフレーム設計がドロップハンドル用に最適化されていないため、全体のバランスが崩れて見えることがあるからです。

特にトップチューブが長いモデルでは、ステムを極端に短くする必要があり、不自然な印象になりがちです。

二つ目は、改造したことによるミスマッチです。例えば、フレームカラーとハンドル周りのパーツカラーが調和していない場合や、太めのタイヤとドロップハンドルの組み合わせなど、本来想定されていないデザイン要素の混在が違和感を生むことがあります。

一方で、これらの評価は主観的なものであり、実用性を重視する立場からは別の見方もできます。複数のポジションがあることで長距離走行時の疲労軽減になりますし、前傾姿勢による空気抵抗の減少は明らかなアドバンテージです。

最終的には個人の好みやライディングスタイルによって評価は分かれます。見た目の良さを追求するなら、フレームとのバランスを考慮したパーツ選びや、カラーコーディネートに注意を払うことで、「ダサい」という印象を払拭することも可能です。実際に、バランスの良い改造を施したクロスバイクは、独自の魅力を放つ個性的な一台になるでしょう。

クロスバイクのドロップハンドルを総括

今回のポイントを簡潔に振り返ってみましょう

- ドロップハンドルは複数の握り位置を提供する下向きに湾曲したハンドル

- クロスバイクの標準装備はフラットハンドルであり、交換は大きな改造となる

- 空気抵抗軽減による速度向上がドロップハンドル化の最大のメリット

- 長時間ライドでの姿勢変更により疲労を軽減できる

- ドロップハンドルは初心者にとって操作に慣れるまで時間がかかる

- ハンドル交換費用の総額は3万円から5万円程度が相場

- STIレバーが最も費用がかかる部分でエントリーモデルでも1万5千円程度

- サイクルベースあさひなどの大型店でもドロップハンドル化に対応している

- VブレーキとSTIレバーには互換性問題があり、プル比(引き量)が異なる

- ミニVブレーキへの変更やトラベルエージェントの使用で互換性問題を解決可能

- GIANTのContact SLシリーズは初心者でも扱いやすい浅いドロップを採用

- フレーム設計との相性を考慮しないと前傾姿勢が極端になりすぎる恐れがある

- カスタム後はサドル高さや前後位置も見直して快適なポジションを探る必要がある

- メーカー保証が対象外になる可能性があるため新車では慎重判断が必要

- カラーコーディネートに注意することで「ダサい」という印象を払拭できる